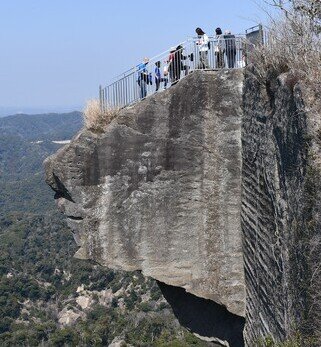

深田久弥はその名著「日本百名山」の中で、この山を天下一品の眺めと評した。

半袖で過ごせる5月のような暖かな気温の後、3月下旬だというのに今度は真冬の気温に逆戻り。天候によっては気持ちよく登れる赤岳は、今回は真冬の登山となった。

八ヶ岳山荘に到着後、杉本ガイドに説明をしてもらったのちに小雪が降る中いざ出発。初日の行程は赤岳鉱泉まで。林道歩きになかなか気が進まないものの、とにかく歩けばいいので気分的には楽だ。

その林道歩きをまず1時間。歩いたことがある方であればわかるだろうが、気温が低い時期のこの林道歩きは凍っていてとても歩きにくい。チェーンアイゼン程度を装着して歩く登山者が多く、無しでも歩けないことはないが幾度となく冷や冷やしながら歩くことになる。おまけに足下は夏靴よりひと回りかふた回り大きな冬靴。上高地の河童橋から横尾山荘までの長い林道歩きを思い出しながら、八ヶ岳を知り尽くした杉本ガイドの豊富な話題のおかげで楽にこなせた気がした。

美濃戸山荘まで緩やかに登る林道を歩き終わり、初日の行程は残り3分の2。増えた足元の雪に心地よさを感じながら歩いていると、道の脇で動かない小鹿がいた。母親とはぐれてしまったのか、まったく動かない。私たちが見つめると余計に動けないだろうと、小屋へ急ぐことにした。

美濃戸山荘まで緩やかに登る林道を歩き終わり、初日の行程は残り3分の2。増えた足元の雪に心地よさを感じながら歩いていると、道の脇で動かない小鹿がいた。母親とはぐれてしまったのか、まったく動かない。私たちが見つめると余計に動けないだろうと、小屋へ急ぐことにした。

小屋の前ではこの時期の名物、アイスキャンディと呼ばれる人口の氷の壁を登ってアイスクライミングを楽しんでいた。

小屋の前ではこの時期の名物、アイスキャンディと呼ばれる人口の氷の壁を登ってアイスクライミングを楽しんでいた。

小屋の中に入ればもうひとつの名物がある。夕食に出される赤岳鉱泉名物のステーキ。いっせいにジュウジュウと音を立てて肉が焼かれるので、まるで焼き肉屋のように肉の匂いが食堂に充満する。柔らかくてともて美味しい。これで英気を養い、明日の天候回復を祈りながら床に就いた。

翌日、目が覚めて真っ先に天気が気になる。山での習慣だ。私たちにとっては赤岳登頂の聖なる日。

ただでさえ厳しい赤岳は悪天では登れない。窓を開けて見た赤岳の方角は、重たい雲がかかったままだった。今回は撮影で同行しているので、やはり青空と雪山の景色を撮りたい、いや撮らせてほしい。山の方にばかりに気が向いていたが、西の空は青空になっていた。これはやはり予報通り晴れるかもしれない。

はやる気持ちで装備を整え、朝食を済ませて小屋の外へ。参加者を待ちながら広がる青空にますます気持ちが高鳴る。

「皆さん、青空が出てますよ!」

「今日は晴れるかもしれませんね」「頑張りましょう!」

そんな会話を交わしながら準備を整えて、まずは行者小屋を目指す。

行者小屋までの道はなんということはない。時折視界が開ける場所からは、阿弥陀岳、大同心、小同心などの雄大な景色がさらに気持ちを高める。

気が付くと山の上に立ち込めていた雲はいつの間にかどこかへ消えていた。

行者小屋に着くと、正面にはまばゆいばかりに新雪をかぶった阿弥陀岳。手前の山越しに上から見下ろすように、威圧的とも思えるように聳えている。

文句なしの冬ならではの美しい景色だった。

さあ、ここからが赤岳の本番と、まずは徐々に急になる樹林帯の道をいく。

トレース(踏み跡)はついているので、わかりやすいが、道は容赦なく傾斜を増していく。

阿弥陀岳、横岳、硫黄岳と昨日の雪で一層白くなった周囲の山が視界に入ってくる。景色を楽しむ間もなく、傾斜は一層きつくなる。

樹林帯を抜けると最初の梯子が出てきた。うっかりすると後ろにひっくり返りそうになるほどの傾斜だ。ショートロープで繋がったお客さんをガイドが慎重に確保しながら最初の難所を抜ける。

ほっとする間もなく、さらに急登が続く。景色が開けたことで高度感も解放感も一層増し、背後の阿弥陀岳から北西にかけての景色が扇状に広がってきた。さらに次の梯子、そしていよいよ核心部。足元の雪と氷の下は所々岩の感触がアイゼンを通して伝わってくる。

アイゼンをひっかけないように、そして確実にアイゼンの歯をきかせながら登る。こういう時はアイゼンのありがたみを心底感じる。こんな道具を作った人は誰なんだろう。

高度感はマックス。無事に通過してもまだ安心はできない。

稜線に着くまではずっと急登だ。慎重に丁寧に、ガイドの声かけを忠実に実行しながらお地蔵さんが見守る稜線へと出た。

難所は越えたものの、今度は強弱を繰り返す冷たい風との闘いだ。北西からの冷たい風が、全身を冷やし、真冬に戻った八ヶ岳の厳しさを実感する。それでも美しい景色が何よりの救いだった。冬は確かに寒いが、澄み切った美しい景色があるからやめられない。

稜線づいたに少し進めば赤岳山荘はすぐ。稜線からは富士山がかすかに見えた。寒気で空気が澄んでいることの証拠だ。

山荘の東側で風を避けながら休憩したのち、山頂を目指し再び風の中に身を投げ入れる。

山頂へと続く急登は、標高差約170m。巨大な滑り台のようになった東側の斜面を見ながら、雪、氷、岩のミックスとなった斜面を登る。標高はすでに2700mを超えて息も上がる。息を整えるために深呼吸をすると、乾いて冷えた清冽な空気が体の芯にまで入ってくるのがわかる。

胸突き八丁の斜面を登りきったところが赤岳の北峰で、ここには赤岳頂上荘がある。その脇をすり抜けるようにして最高峰の南峰を目指す。

振り返ると背後には黒い雪雲が覆いかぶさるかのように空を覆い、山全体を飲み込みそうな光景だった。その中を参加者は一歩一歩山頂を目指して歩んでくる。

そんな雲が迫る中、なんとか山頂に到達。山頂には誰もいない。私たちだけだった。雲が迫り山頂からの壮大な景色はない。

互いに登頂を喜びあっていると、周囲が明るくなるのを感じた。見えなくても太陽の存在を頭上に感じる。体に感じる温度、周囲の明るさ。山では五感が研ぎ澄まされるような気がする。

太陽を感じて上を見上げた瞬間、空は青く広がり太陽が顔を出す。澄んだ空気の中、雪の結晶がキラキラと舞う空に一筋の飛行機雲が現れた。

「あっ、飛行機雲だ」

目でたどると飛行機雲は西の方角へとたなびき、青空を二つに割るように阿弥陀岳の真上へと続いていった。

私たちを飲み込みそうなほど巨大な雲は一瞬にして晴れ、山頂からは360度の大展望が開けていた。

参加者と一緒に登頂と山頂からの素晴らしい景色を楽しんだ。

深田久弥も評した天下一品の景色がそこにあった。

【文と写真:渡辺】